김무홍 gimmh54@daum.net

각자성석은 공사 및 석수의 총괄자, 구간별 공사 관계자 및 석수로 세분

세계의 어는 곳의 성곽에서도 찾아볼 수 없는 우리나라만의 독창적인 문화 자산

석양이 붉게 물든 낙조에 즈음하여 가족과 연인들로 러시아워를 이룬다

한국의 몽마르트르 언덕 낙산 예술의 길

길바닥에 박힌 한양도성 로고가 새긴 동판과 한양도성 순성길 표지판이 반복해서 사라지며 길라잡이 해준다. 보물 지도를 찾아 따라가듯 멈추고 살피며 나아간다.

성곽을 축조하면서 함께 세웠다는 혜화문惠化門이다. 한양도성의 소문小問 중에서 동대문과 북대문 사이에 있는 혜화문은 속칭 ‘동소문東小門’이라고도 한다. 이 문을 나서면 수유리를 거쳐 의정부와 양주로 이어진다. 당시 북대문(숙정문)은 일반인의 통행이 금지되었기 때문에 혜화문은 여러 몫 역할을 하였다.

대로변에서 위쪽으로 물러나 있는 혜화문을 빠져나와 낙산駱山(산세가 낙타 등과 같아 타락산駝酪山이라고도 불린다. 동산東山에 해당하여 서산 西山의 우백호右白虎인 인왕산仁旺山에 대치되는 산이다.)으로 올라채도록 건널목 신호등이 숨고를 틈을 내어준다. ‘사람 중심 명품 도시 종로구입니다’라는 환영 배너banner가 성북구에서 종로구로 들어왔다는 걸 알게 해 준다.

행정구역은 바뀌었어도 한양도성을 인도하는 이정표와 바닥에 박힌 동판은 도로, 골목 그리고 건널목을 가리지 않고 통일된 규격으로 일관되게 설치되어 있다. 최소한의 방향 감각만 있으면 초보자라 할지라도 한양도성을 탐사할 수 있는 시스템을 갖춘 것이다.

가톨릭대학교 성신교정 뒤 계단으로 올라 성곽을 마주한다. 단조로운 성벽이 이어지지만, 시대별로 다양한 성 돌의 구성을 헤아리면 무료할 틈이 없다.

중간마다 성곽을 쌓으면서 동원된 사람들에 대한 책임 시공 실명제 목적으로 새겨진 각자성석刻子城石(글자가 새겨진 성곽의 돌을 의미한다. 한양도성의 축성築城과 개수 당시 도성의 돌에 새겨 놓은 표지석인데, 구간 표시와 함께 시공자의 인적 사항 등 적어 놓아 하자 발생 시 재시공 근거로 쓰였다. )은 성곽의 하이라이트다. 각자성석은 공사 및 석수의 총괄자, 구간별 공사 관계자 및 석수로 세분하였다. 이는 세계의 어는 곳의 성곽에서도 찾아볼 수 없는 우리나라만의 독창적인 문화 자산이다. 평양에 있는 고구려의 평양성에도 나타난다고 한다.

저 멀리에 한성대학교 캠퍼스와 조선의 군무를 총괄하던 삼군부 청사인 총무당의 집채가 걷는 높이만큼 걸려있다. 이제부터 순성길은 순전히 성 밖으로만 나 있는 대신 너른 폭을 유지한다. 군데군데 역사 해설 안내판 설치와 길옆에 제철 화해를 조성하고 야간 산책을 위해 분위기 잡은 조명시설까지 배려해 놓았다.

‘한양도성을 아껴주세요’라는 안내판이 눈에 들어온다. 서울한양도성은 사적 제10호로 우리 조상들의 얼이 담긴 소중한 문화유산이란다. 미래 세대에게 길이 물려줄 유산을 손상하거나 훼손하지 않도록 관심과 사랑을 부탁드린다는 내용과 함께 성 돌을 손상하면 문화재보호법에 따라 처벌한다는 메시지도 있다.

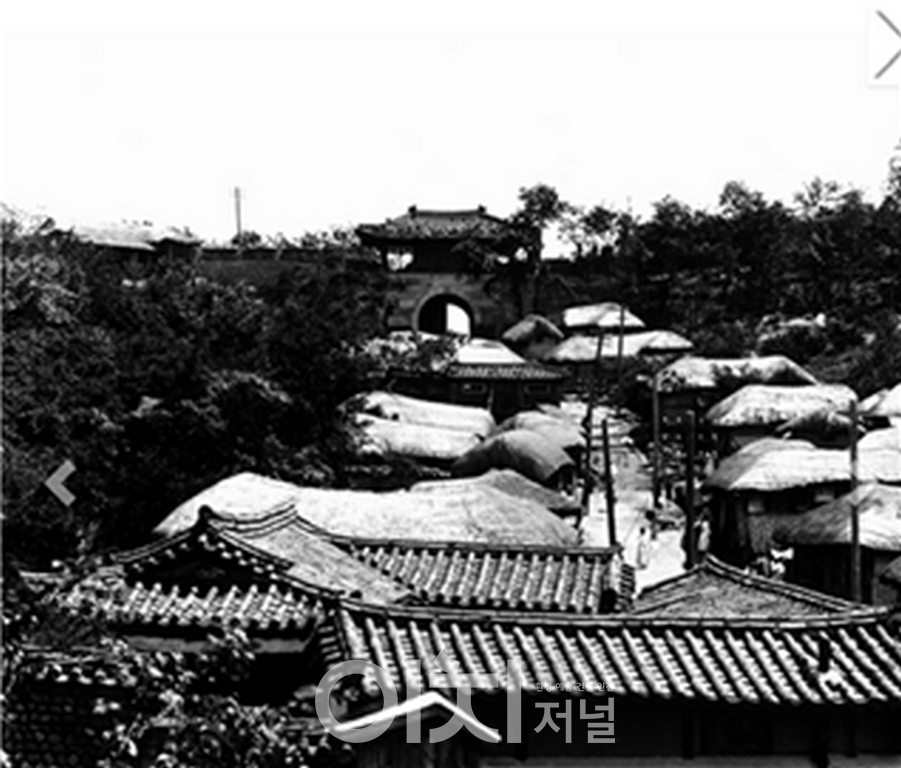

알알이 뭉쳐진 포도송이처럼 오밀조밀 정감 있게 지붕을 맞댄 채 군락을 이루며 주민들이 장수하기를 바란다는 삼선동 ‘장수마을’이 길가에서 여정을 같이한다.

장수마을은 한국전쟁을 전후하여 서울로 모여든 사람들이 비탈진 낙산 기슭에 움막집이나 판잣집을 지으면서 형성되었다. 일반 주택가처럼 일정한 패턴 대신 삐뚤삐뚤하게 뚫린 골목이 오히려 인지도가 높아져 시쳇말로 뜨는 마을이 되었다.

장수마을로 거듭난 명칭은 60세 이상이 주축을 이룬 주민들의 투표를 거쳐 재개발을 통한 공간의 효율보다 그대로의 전통을 고집하며 친근하게 한양도성과 함께 고풍을 이어가는 중이다.

장수마을에 심취하는 동안 어릴 적 이웃끼리 정을 맞대고 속사정을 터 가며 애환을 함께했던 일들이 추억 속에서 되살아나 내 인생의 보물지도처럼 자리한다.

고도가 높아지고 서울 시가지 모습이 넓게 펼쳐진 산꼭대기에 조성된 낙산駱山공원에 이른다.

낙산駱山은 조선의 한양을 구성하는 내사산內四山의 하나이다. 주산主山인 백악산(북악산)의 좌청룡左靑龍에 해당하는 낙산의 자연환경과 역사적 문화환경을 복원함으로써 시민들에게 쾌적한 공원경관을 제공한다. 탐방을 통해 역사와 문화 교육의 장을 제공하며 곳곳에 역사 이야기가 얽혀있다.

홍수동紅樹洞은 주변에 이화장梨花莊 등의 유적과 마을 전체가 온통 붉은 열매를 맺는 나무로만 둘러싸여 있다 해서 이름 붙여졌다. 자지동천紫芝洞泉은 단종이 영월 청령포에서 귀양살이할 때 그의 비 정순왕후가 저고리 깃, 댕기 등에 자줏빛 물을 들이기 위해 사용했다는 데서 유래되었다.

‘지봉유설芝峰類說’의 저자 이수광이 외조부의 집을 손질하며 ‘겨우 비만 가릴 수 있는 집’이라는 뜻으로 당호를 붙인 게 비우당이다. 우물이 나란히 5개가 있어 이름 붙여진 오형제 우물터, 오부 학당 가운데 하나인 동부학당 터 등의 유적에서 역사의 숨결이 화수분처럼 쏟아져 나온다.

낙산은 주변에 동숭동 대학로가 자리 잡은 관계로 요즘 들어 젊은 층이 많이 찾아온다. 특히, 석양이 붉게 물든 낙조에 즈음하여 가족과 연인들로 러시아워를 이루며 늦은 밤까지 이어진다.

낙산이 자리한 이화동은 단출한 주택에 저소득층이 정착하며 느리게 변해가는 데서 잊을 법한 추억 하나쯤은 들추어내는 마력을 발휘한다. 어귀에서 시작한 길이 들어갈수록 또 다른 새끼를 치며 좁은 골목을 형성한다. 오래된 골목은 옛 추억 속으로 나래를 펴고 회상의 무대를 만든다.

구불구불 얽힌 골목길을 따라가면 기억 밖의 사연들이 비디오를 보듯 눈앞에 생생하게 그려진다. 밥 지을 때마다 지겹도록 맡았던 보리밥 익어가는 내음이 이제는 사무치게 그립고, 담장 너머 누군가의 집에서 풍겨댔던 구수한 생선 구운 냄새를 떠올리며 입가에 쓴웃음을 그린다.

조그만 방에서 빙 둘러 옹기종기 모여 앉아 이야기꽃을 나누었던 가족들의 모습이 그려지고, 그 안에 지금은 하늘나라에 계시는 어릴 적 어머니의 인자한 모습이 아른거린다. 어린 시절 골목길에서 같이 놀던 동무들과 그때의 내가 그리워진다. 그땐 다들 ‘친구’라는 말 대신 ‘동무’라고 부르는 게 정겨웠는데, 그 동무들 어찌 살고 있는지 세월의 흔적이 고스란히 묻어 있는 오래된 길을 걷는 동안 가슴을 뛰게 하며 그 시절이 그립기만 하다.

이화동에서는 공간의 활용을 극대화하며 화려하게 변해가는 도심과 차별화하며 묵은 세월에 낭만이 더해져 또 다른 멋으로 태어나는 중이다. 적산가옥을 리모델링하거나 낙산공원 주변의 좁은 골목 곳곳에 대학생들의 자원봉사로 그려진 벽화로 치장을 하고 젊은 층 눈높이의 카페, 갤러리가 즐비하며 2000년대 이후 한국의 몽마르트르 언덕이라 불려지고 있다.

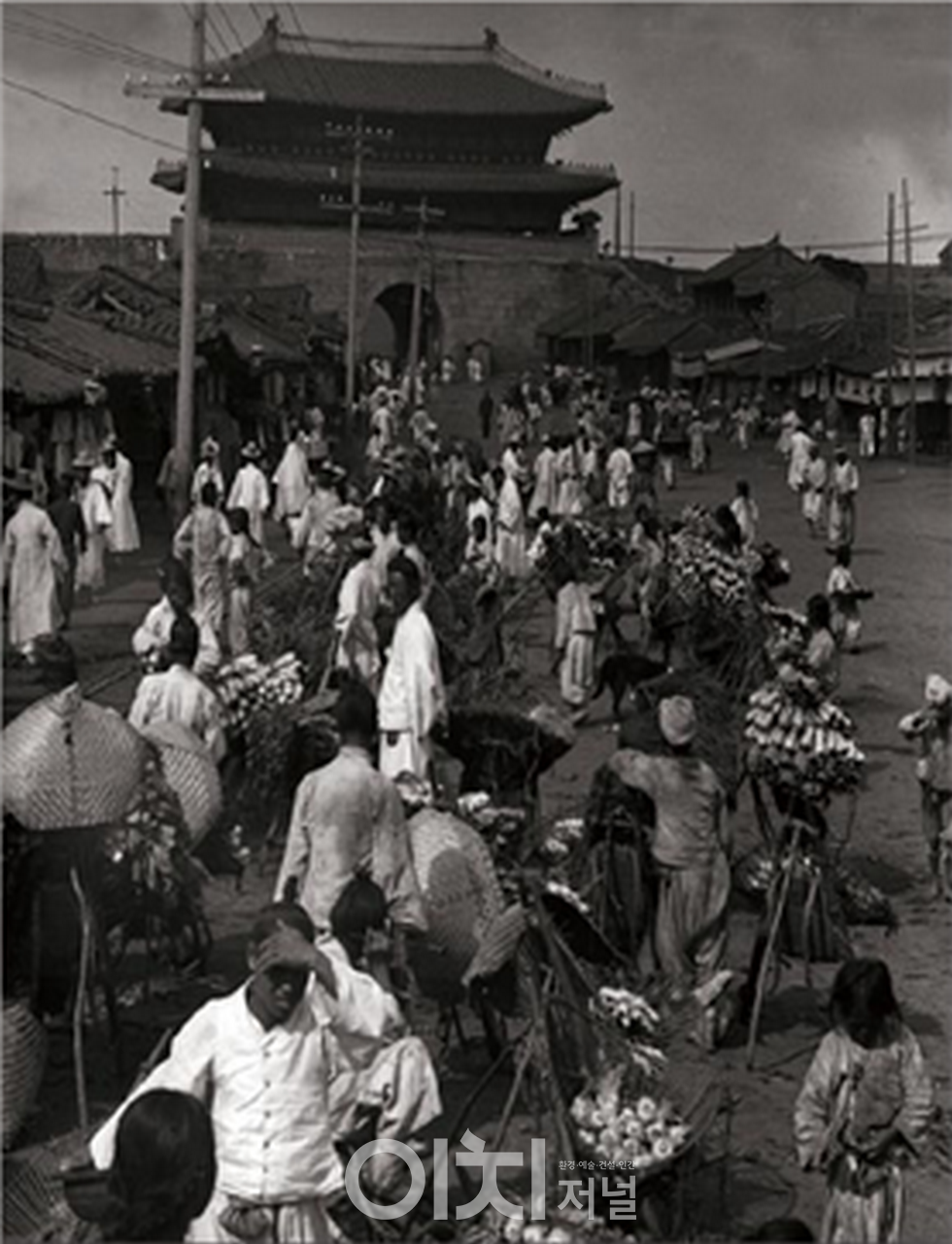

이화 마을을 벗어나 왼쪽 도성 밖 깎아지른 절벽 아래로 빼곡히 들어서 있는 창신동 마을이 점점 화려해져 가는 반대편 도심과의 경향이 대조를 이룬다. 창신동은 궁궐에서 퇴직한 궁녀들이 모여 살았던 곳인데 1960년대에는 동대문 시장에 납품하는 의류 하청업체들이 모여들기 시작한 끝에 가내수공업으로 봉제 산업의 중심지가 되었다.

언덕 위를 스쳐 가는 바람과 녹음이 더해져 느긋하게 걷는 즐거움을 만끽한다. 멋지고 찬란하지 않아도 산뜻한 기분은 넘쳐난다. 좌우를 번갈아 보며 걷고 멈춤의 조절이 자유롭다. 한가하지만 나태할 수 없고 일상의 속박에서 벗어났더라도 오늘의 의미에 충실한 감성만은 그대로이다.

오랜 역사를 간직한 한양도성을 현상이 아닌 지나간 이야기를 골고루 살펴볼 수 있는 한양도성박물관에 이른다. 박물관에서는 방문객들에게 한양도성의 역사와 가치를 알려준다. 순성길 정보를 제공하며 한양도성에 얽힌 수많은 이야기를 만나볼 수 있다. 물매가 급한 비탈에 축조한 박물관이라서 내려가는 방향에서는 지면과 맞닿은 3층 상설 전시실로 바로 들어갈 수 있다. 애초 이곳은 이화여자대학교 부속 동대문병원이 자리 잡았던 옛터이다.

'스토리마당 > 김무홍의 나를 찾아나서는 시간여행' 카테고리의 다른 글

| 조선왕조 진산의 베일을 벗기다[1] - 옛 모습 그대로, 옹골찬 창의문 (0) | 2022.10.03 |

|---|---|

| 한양도성 순성길에서 시ㆍ공을 드나들다(2) - 성북동 뒷골목에 가려진 도성 (0) | 2022.09.30 |

| 한양도성 순성길에서 시ㆍ공을 드나들다(1) - 조선의 건국과 한양도성의 등장 (1) | 2022.09.30 |

댓글